火山灰

![]()

該当カテゴリ: 火山灰

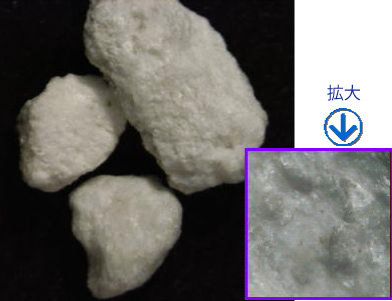

火山から噴出されたものの中で、およそ2㎜以下のものを火山灰といいます。その中には、火山ガラスや鉱物の結晶、古い岩石の破片などを含みます。

・火山ガラス

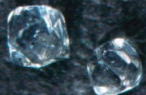

火山が噴火するときに、破砕(破砕)された液体のマグマが急冷され、結晶するひまもなく急冷されてできます。ガラスの成分はマグマによっていろいろですが、一般的に、色は無色透明で形は電球を割ったような形のものから繊維状のものまでと様々です。

・鉱物結晶

マグマが地下深くから上昇してくるときには、すでにマグマの中でいくらかの鉱物の結晶はできています。そして、マグマが上昇して圧力低下による発砲(噴火)が起こっても、鉱物自体が粉砕されることは少なく一個ずつ分離した状態で噴出されます。そのため、鉱物本来の形(自形結晶)を持ったものが多く見つけられます。

・古い岩石の破片

噴火が始まるときには、火口をふさいでいた土砂などが吹き飛ばされます。また、爆発的な噴火では、周囲の岩石も巻き込んで粉砕してしまいます。こうして吹き飛ばされたもののうちで細かいものは火山灰に含まれます。

火山灰が堆積して固まったものは凝灰岩といいます。 特に大規模な噴火が起こった場合には、日本全国をおおうほど広い地域に火山灰~軽石がふり、堆積します。このようなものは広域テフラといいます。広域テフラは1回の噴火で形成されるため、年代を特定する基準となり、その火山灰を含む地層が鍵層(かぎそう)として参考にされます。

その他、主に火山ガラスからできている火山灰の噴出とちゅうや降下とちゅうで水がまざると、火山ガラスの粒子どうしが凝集して直径1~2cm程度の豆状になることがあり、これを火山豆石(ピソライト)といいます。火口湖などの水中で噴火が起こった場合や、噴火中に雨が降っていた場合などにみられます。

・三瓶木次降下火山灰(SKP)

・三瓶大田軽石流堆積物

約7万年前に2回目の火山活動が起きました。この時も大規模な噴火を起こし火砕流が発生しました。この火砕流堆積物を「三瓶大田軽石流堆積物」と呼びます。大田市の海岸までもこの火砕流は達し、出雲市佐田町ではこの時の噴出物で埋もれた横見埋没林が見つかっています。

・三瓶池田軽石

約4~3万年前の3回目の活動でも大きな噴火がありました。「三瓶池田軽石」といわれる軽石を噴出しました。

・三瓶浮布軽石(火山灰)(SUP)

1万6千年前、4回目の火山噴火はとても大きなものでした。その噴火では多量の軽石と火山灰を噴出し、火山灰は三瓶山より東の中国地方から近畿地方にかけて広く分布しています。この火山灰は広域テフラとして1万6千年前の鍵層となっています。

・その後の噴火について

1万年よりあとでは少なくとも3回の噴火を行っています。そして、これらの噴火により噴出した溶岩が現在の三瓶山の形を作りました。噴火は、約1万年前・5千年前・3700年前におこりましたが、この時は大噴火ではなく比較的小さなものでした。3700年前におこった噴火では、山ろくへ流れ下った噴出物(火山灰・火山礫など)によって、三瓶小豆原埋没林が形成されました。

|

|

|

|

高温型石英:そろばんの珠状で先のとがったきれいな形の石英です。マグマの中で生じたものです。(1気圧中なら573℃以上で生成されます) |

角閃石(カクセンセキ):形は細長いものが多く針のような形のものもあります。色は黒色や褐色です。その他の特徴としては光沢が強く割れ方が直線的です。(写真左は割れたもの、右は柱状のもの) | |

|

|

|

| 火山ガラス:色は無色透明から白色透明です。三瓶火山のものはせんい状のファイバータイプのものですが、他の火山では電球を割ったような形をしたものも多く見られます。マグマの液体部分が急に冷やされてできます。 | 磁鉄鉱(マグネタイト):形はきれいな正八面体をしたものや結晶がたくさん重なって発達したものがみられます。色は黒色で光沢があり、一つ一つの面には三角形の線が重なり合ってついています。磁石につきます。 | 軽石:火山が噴火するときマグマが発泡したために多孔質(たくさんの穴がある)となったものです。泡状のものが固まり穴がたくさんあるため水に浮くものもあります。 |

![]()

*クリックするとそれぞれの鉱物のよりくわしい内容を表示します。

黒雲母(クロウンモ) |

角閃石(カクセンセキ) |

輝石(キセキ) |

橄欖石(カンランセキ) |

磁鉄鉱(ジテッコウ) |

チタン鉄鉱 |

石英(セキエイ) |

長石(チョウセキ) |

火山ガラス |